邬建安:“骷髅”和“怪物”的生产者 | 封面人物

北京青年周刊》2018-05-02 21:00

蓄势待发

作品好像是一种载体,它会把你感受到的有意思的东西分享给别人。你感悟到了什么,就会体现在作品里面。为什么人类好像总想去表达,我不知道,没得表达的时候我们还会唱歌,假定有人或者有另一个自己听到。这在灵长类动物中很普遍,而艺术恰好又是一种特别强烈的表达途径。

1980 年生于北京,祖籍上海金山。2002 年,毕业于北京广播学院(现中国传媒大学)广告学系,获学士学位。2005 年,毕业于中央美术学院,获硕士学位并留校任教。现为中央美术学院实验艺术学院教授、硕士生导师,中国美协实验艺委会委员,文化部恭王府中华传统技艺研究与保护中心研究员。

第57 届威尼斯双年展的主题是“艺术万岁”,其中相当一部分作品是在讨论“怪物”主题。近年来在思想、艺术界火热起来的“怪物”主题,其本质是对人文主义的反思……

邬建安从十几年前就开始研究人和物的关联,开始制造和生产种种“怪物”:人面鸟、羽人、老虎、青蛙和娃娃鱼——是他十年前的作品《九重天》的主要内容。所以,当邬建安的作品在威尼斯双年展中国馆展出时,俨然站在了潮流的前头。只是,并非是他追了个时髦,而是时髦赶上了他。

那是多么庞杂的知识体系呢?

与邬建安这种艺术家聊天,很容易就淹没在其庞杂的知识体系里面去了,古代与当代,传统与未来……丰富厚重犹如掉落一个深渊,又像是进入《星际穿越》中的虫洞,总之纷繁复杂。

我更愿意描述一下展览的当天,在主持人的带领下,参观者在凌晨六点就聚集在广场上练习太极拳,用气息的运动来迎接日出。

那天很冷,晨曦尚未到来灰蒙蒙的天空下大家开始操练,然后呼啦啦来了好多学生,太极拳老师说,那位戴帽子的同学练习得很好。其他同学都笑起来。随即这位戴帽子的同学蹦蹦跳跳便来到展厅里面给大家导览了——原来这位同学就是邬建安老师,戴着毛线帽子,穿着厚厚的羽绒服。导览的时候,他把羽绒服脱下来,里面赫然穿着一套异常正经的西服。他看起来即年轻又年老,年轻的是样貌,是一张年轻人的脸,眼睛很大,喜欢四下张望,灼然闪烁着光芒;显老是因为,把他与一众非物质文化传承人、策展人邱志杰这些年纪大一点的大姐姐大哥哥放在一起,完全不违和,说的也是相同的事情,好像他和他们一起成长起来的。

这无疑是他身上的复杂性的一种表象——邬建安毕业于中央美术学院民间艺术系,师从著名的艺术家吕胜中, 吕胜中曾经在2006 年这样评价他,“有过多过多的怪想法,艺术创作上也有很多尝试,当然,学问上的功夫与理性思考的储存让他学会了将滚热的豆腐放温一些再端出来吃 ——他不想靠‘灵机一动’去完成一件作品。当世界属于他们的时候 ,奉献出来的该会更多更多。”

那时候,他由老师布置的作业开始做剪纸,“我的胃越来越糟糕了,会不会是刻的时候总是保持着高度紧张造成的。还有人说剪纸性凉,阴气重,用刀子刻就更凉,胃凉就容易溃疡。我不信,而且它最好也别是事实。”年轻的邬建安感性、羸弱,那时候他发明了不少象征性的形象元素:张开的手脚与花朵象征着生命活力;蜷缩或抓挠的手脚象征着压抑与限制;安静的鸟儿象征着智慧;有指向的手臂象征信心或权力;人头蛇身或长着长尾巴的精灵象征传统文化;猴子象征他自己。

十几年过去了,猴子已然成长至壮年,世界也渐渐开始属于他了。

2017 年,邬建安的作品亮相第57届威尼斯双年展中国馆,展览主题名为“不息”。2018 年4 月,展览“不息”首次在国内亮相,先前所说的“太极拳”就是落地北京时代美术馆的巡展中的一个环节,在这里我们不仅看到参展中国馆的艺术家的许多作品,其中也包括邬建安的《白日梦的树林》、《大河的诞生》、《五百笔》等等。

其中令人印象深刻的作品,是由邬建安与汇集苏绣艺术大师姚惠芬合作而成的《崖山》。它是基于宋代李嵩著名作品《骷髅幻戏图》而创作的,那是一幅很奇特的画,至今难解,画面上一具大骷髅像玩提线木偶一样提着一只小骷髅,身后的妇人袒胸奶着一个孩子,另一个妇人则担忧地伸出手去,似乎想要阻拦她在地上的婴孩向骷髅爬去。

邬建安觉得,这幅画里隐含着更深的文化密码,几乎是一个预言。就像心理学家荣格晚年投身神秘学之后,曾经在《红书》里记载他在幻觉状态下预见了二次世界大战的惨状一样,《骷髅幻戏图》也可能是李嵩对宋王朝最终覆灭的一种梦境式的预见。这无疑应和了“不息”的主题。

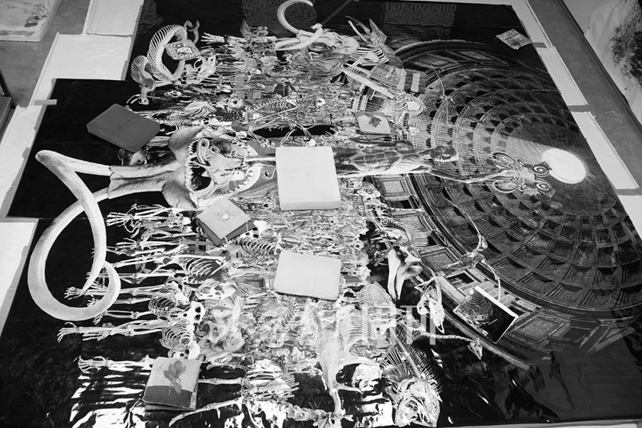

骷髅和怪物是邬建安的创作主题。在他的工作室里,我们看到了各种神奇的物种,骨架和皮毛倒着生长的猪、长着赤红的人脸的鸡、一只麋鹿的身体却长着一只狗的头颅、用贝壳串起来的骷髅大骨架, 地上的一幅硕大的画是用一只兔子画的……

“他跨越媒材和风格:绘画、雕塑、剪纸、装置提供给他多样的语汇,但同时激起跨界、综合、打乱、超越的欲望。”批评家巫鸿这样评价他。

他自己曾经给名为“白日梦”的展览拟了一个名字,“精神卫生报告”。“与天地争神”的无头巨人刑天,《山海经》中身发异声的奇形动物,“眉间尺”传说的惨烈结局,也有由汉代“摇钱树”化出的“白日梦树林”……这些怪力乱神构成他精神世界的一部分。他驰骋于古今之间,把当下的人们在瞬息间带往诡谲奇邈的洪荒时代。他的老师吕胜中在2006 年跟他说,“你今天已经走上现实中搭建的这个梦境舞台,演出开始了……”

十二年后这句话应该也可以分享给这些走进时代美术馆观看“不息”的人。

嗯,在人类之前“怪物”已然存在,在人类之后,演出依然继续!

是手艺找到了我们,而不是什么我们是多了不起的个体。在这许多有着千年生命的存在面前,我们这些肉身个体根本如白驹过隙,该俯下身子好好侍奉才是。

Q&A

Q:《 北京青年》 周刊

A: 邬建安

一

从威尼斯到北京,每一个国家的人都有自己对应的神话故事

Q:这次在威尼斯双年展中国馆中展出的作品,哪一幅你投入得比较多?

A:相对比较复杂的是“骷髅幻戏图”。我与姚惠芬老师一起做的刺绣,我们根据南宋特别出名的一张绘画而做,然而把组成画面不同的位置的针法全部都改变了,让相邻的针法尽量冲突而不和谐,这个逻辑就是说:相邻的地方一定要冲突,但是最终还是要构成一个结果。这作品视觉上的特点非常明显,喜欢奢侈品和时尚的人,一眼能够看出里面的工艺和细致程度。

Q:作为参展艺术家,你怎样理解威尼斯双年展?在威尼斯,人们都在跟你谈论什么话题?

A:我们当时从早忙到晚,一直在转来转去,几乎没时间喝水或者休息,第二天再去继续工作。可能听别人说现场有谁谁谁,感觉挺厉害的,结果转头忙完就忘了。

在威尼斯的时候,观众问什么的都有,倒不太问神话故事是什么,而是把它理解成自己能理解的东西。神话故事都是一个原型,讨论人为什么这样,人往何处去这些问题,观众会很容易把中国神话和自己文化中的神话对应起来,理解可能稍有偏差,但都是一种类似的情感、一种记忆深处藏着的能量。

Q:最初,中国馆展览主题就是传统文化跟当代艺术的结合吗?

A:最早想的是“长生不老”——手艺能长生不老,就是我们一代一代人让这门手艺能够生存下去,无论它过去是传统的,还是现在是当代的,就像一条大河一样的传承下去。后来邱志杰觉得“长生不老”这个说法太直接了,改成了比较温和、中性的“不息”。

Q:双年展中,有没有看到你很欣赏的艺术家或者作品?

A:这届威尼斯双年展的主题是“艺术万岁”,相当一部分作品都在探讨“妖怪”。美国馆的一个作品像撕下来的兽皮,血肉模糊;意大利馆艺术家用有机食物的材料做耶稣的身体;德国馆是人跟魔鬼做交易……中国馆就更是妖怪,皮影里面肯定是妖怪形象,除此之外还有九重天、骷髅幻戏……

Q:如今,中国馆的作品移师北京时代美术馆,展出效果有不同么?

A:时代美术馆里有三四个厅我控制得比较多,大厅里因为“大骷髅架”身后阴影里边的动物显得很酷,旁边“万物”的厅效果也很好。时代美术馆是一个很标准的高大上的美术馆,牛皮的作品在展厅中特别酷,就像是迷宫一样。在威尼斯双年展的时候,参观的人太多了,像一锅煮沸的粥。回到北京每个厅都有一种让观众能沉浸进去的感觉,每个厅的气质差异也很大。

二

传统和当代, 一枚细菌,也会对你的思考起推进作用

Q:你对剪纸、皮影这些民间技艺和鬼怪故事的接触,是出于怎样的契机?

A:传统的技艺都是非常古老了,只是我在城市里长大,很多技艺以前并不知道,但是鬼怪故事就知道太多了。其实这些故事本身是有智慧、有生命的,之所以传承那么长时间,它们的生命是一代一代附着在人类身上的,就是说人的身体会变成它们延续生命的载体,就好比我们的意识承载在细胞上面,我们的身体对于它们来说就像承载意识的细胞。

Q:它们最早是怎样触动你的灵感,进入你的作品中的?

A:最早是念书的时候,学校门口来了卖皮影的,我觉得这个东西很怪异,因为那时候大家特别“哈洋”,觉得毕加索的东西才是最好的。我当时什么也不懂,但是觉得这个特别酷。后来读研究生的时候,跟学校去陕西、河北考察皮影。最早见到汪老师(皮影大师汪天稳)的时候,他说:“你来设计,我给你雕刻。” 那时候我还没毕业,汪老师已经是大师了。

Q:你怎么看待传统与当代艺术的关系?

A:我不认为它们之间是分割的。为什么我看见皮影会产生巨大的热情与做皮影艺术的冲动?没法解释,对于我来说这就是神秘。同样去看皮影的还有好多人,为什么他们没有产生这种感觉,我不能解释了。为什么我跟汪老师之间就能合作,做成东西,我就觉得这都很神秘。所以它不存在一个传统一个当代,它就是一个事儿。过了这么长时间,我慢慢地不再相信是我从皮影里面找到了什么,而是反过来,认为是皮影选择了我们,就是皮影的那个神仙,是他选了我们这些人,他过去选择做成那个样,现在选择做成这样的,我们其实更像是神的侍从,好好服务这个伟大的技艺就好了。

Q:你怎样看到自己创作过程中的转变?

A:转变有很多。我以前习惯性认为自己决定了这些东西,现在不这样认为了,有另外一种比我们崇高和伟大得多的力量,在某个时刻给我一次关键性的启发。

在做《七层壳》的时候,是我处理整体与个体最疲劳的一次:360 个小的形象按照七种组合办法组成一个大的形象,每个小形象在大形象中扮演不同的角色。这个过程太累了,有点像你在下一盘棋,把每个角色安排到合适的地方。非常疲劳的时候就会有情绪上的抵触感,我突然觉得,我是不是有一种权利意识要个体去服从整体的需要。2014 年做了“白原涅盘”,整个展览里没有整体,全是个体,我们在泡沫板上点上不一样的颜色;画6000 张不一样的脸,绝对的不一样……但是做完之后有一种失落,完全否定了整体使我又进入和之前对称的一种状态。到2016 年做了“万物”,那时候刚开始做《五百笔》,其实还没有找到答案,但我把困惑直接说出来了,就是群体和个体的这种矛盾冲突似乎是永恒的,当你盯着局部的时候,整体就消失,你看整体的时候,局部就消失,人为什么被这样设计出来,这是非常神秘的事情。

《白日梦系列》是2003-2004 年用刻纸的办法做出来,后来铜板切割的作品是根据那个演变而来的。当时虽然用的是纸,但里边很多造型语言都是皮影的语言,包括接头、断刀。因为皮影要演出用,所以必须要相互咬住,不然就断了,有很多非常巧妙的连接;剪纸有的时候不是很在意这个,因为它是贴在别的东西上面。

三

神话,人借助着某种力量往前,不借助这些伟大的力量,人就迷失了

Q:你怎么看“神话”?

A:它是原初的东西,在讨论这世界是怎么来的,怎么拯救了我们,我们的身份是谁,要向何处去。其实问题本身都很简单,不同文明的人都遇到这个问题,他们如何解决了这些问题,然后怎么解决,看起来反而容易看懂。但是历史事件有时候就很困难,因为它变得非常具体。

有的神话是听老人们讲,有的是阅读得来的,我自己也会编造,像是《九重天》里的动物。人都是这样的,如果你始终拿它当故事,不会编东西;有一天你拿它当真了,它就会在你想象力里自己长出来。当你把《山海经》当成一种谜语,认为古代人没知识,把一些简单的东西描述成了奇怪的动物,就会永远停留在想象的层面。我觉得它是真的,真的有一个时代人和动物是可以繁殖的,蛇身人面的生命是真实存在的。

Q:你如此年轻,却对旧的时候旧的事情这么着迷?

A:年轻人对这些东西相比60 年代、70年代的人会更感兴趣,就像呼吸一样是一轮一轮的,到这个时候就要苏醒了。一定要找理由的话,就像国外大片或动漫里讲的那样,是人借助着某种力量往前,不借助这些伟大的力量,人就迷失了。

Q:你觉得现在成熟吗?

A:成熟?不知道。可能只有当许多的时间过去后,回头再看,才能能说以前怎样怎样。现在深处其中,描述不了。现在可以描述小时候喜欢吃的东西,小时候的胆小——因为它已经以某种方式跟现在划分开了。

(实习生张禹对本文亦有贡献)

邬建安作品精选

(威尼斯双年展中国馆北京首展)

编辑 | 赵建琳

作品摄影 | 卢北峰

人物摄影 | 王坤