邬建安:让《五百笔》在越后妻有的大地上生长

2018年的盛夏,全球都在遭遇高温,日本越后妻有的山间也难逃酷热。邬建安和他的团队在这里为《五百笔之屋》布展已近半月,为了开幕时效果尽可能完美,他们仍坚持在这间被炎炎夏日烘烤得如笼屉般的旧屋中每天工作超过12小时。 应艺术祭组委会的邀请,《五百笔之屋》作为今年“大地艺术祭——越后妻有三年展”(Echigo-Tsumari Art Triennale 2018)上揭幕的新作品之一,也将成为落户艺术祭的长期项目,在本届大地艺术三年展闭幕后,持续向公众开放。

“大地艺术祭让我看到了一种可能性”

川端康成《雪国》

夜空下一片白茫茫。火车在信号所前停了下来。

在遥远的山巅上空,还淡淡地残留着晚霞的余晖。透过车窗玻璃看见的景物轮廓,

退到远方,却没有消逝,

但已经黯然失色了...”

邬建安第一次来到越后妻有是在2016年的春天,那之后的两年多时间里,他又6次来往于川端康成笔下的这片“雪国”。

“越后妻有”是日本战国时代对这个地区的旧称——越后国,妻有庄,拥有760平方公里的广袤土地。在日语中,“越后”有“极地之后不可到达的地方”之意,即时在今天,多山地貌阻隔了现代交通,越后妻有仍可算是一处进出不便的“不可到达之地”: 从北京飞东京✈️ ➔ 在东京站搭乘上越新干线🚄 ➔到达越后汤泽车站后换成电车🚋➔到达松代/十日町车站后再租车去往目的地 🚘......

除去坐飞机的时间,从东京到达越后也需要至少半天,虽然旅途颇辗转,邬建安却对这里着了迷似的一次次寻访,全世界艺术家在山林间绽放的想象力,美好的乡间景色和风土人情,以及著名的松之山温泉、越光大米、清酒、山野菜和荞麦面无疑是对舟车劳顿最好的犒赏。

用艺术改变乡村,带来地方经济振兴,带给当地人审美和精神的愉悦,提升农民对本土的自信心和自豪感……这是身为知识分子的北川富朗创办越后妻有大地艺术祭的情怀和初衷,也是对艺术祭和越后地区的数次考察中,最震撼邬建安的地方。

越后妻有的大地艺术祭的实践有20年了,它让我看到了一种几乎可以被称为“社会主义文艺路线”的东西——在这里,艺术似乎真的能够为人民做些什么。在越后妻有,艺术与最普通的居民发生着最紧密的关系,与农业生产发生着最紧密的关系,与环境保护发生着最紧密的关系,并且持续地、积极地为乡村和地方建设提供动能。能成为这样一个卓越的艺术计划的参与者,我感到非常荣幸。

在邬建安看来,大地艺术祭代表着一种可能性:艺术真正可以为乡村建设,或者说,乡村的复兴作出某种实质的贡献。

老邬在老屋

基于这样的认识,在与北川先生团队的几次讨论后,邬建安确定了参加本届大地艺术祭的创作方案——《五百笔之屋》。

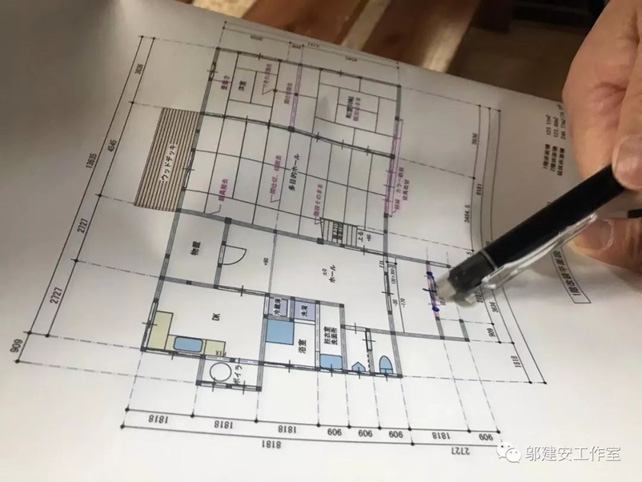

《五百笔之屋》位于十日町市松代区的室野村,是在当地一间改建后的古旧民居中创作实施的艺术作品,当邬建安2017年初跟随瀚和文化的创始人孙倩女士来到这里时,它还是一栋即将被废弃的民宅。

1990年代以来,随着日本都市化进程的加速发展、社会生产方式转型,越后妻有所在的新泻县南部十日町市和津南町市等地区,有越来越多的村民离开了这片土地。几十年间,当地人口大量减少,人口过疏、老龄化现象严重,许多工厂、学校和民居也渐渐空置、荒废,而将这些空间利用起来,成为施展艺术想象和创造力的舞台,让它们重获生机,正是艺术祭组委会一直倡导的。

在北川先生的支持下,孙倩和邬建安很快开始了对室野村这栋老屋的改建,并为它取名“华园”(CHINA HOUSE),因为将当地村民的旧居完全变成中国艺术家的创作项目,这在艺术祭上还是第一次。

让一栋有着100多年历史的老屋成为有能力接受观众参观的公共空间,无疑要克服许多挑战。 为了保证老屋改建工程的顺利展开,北川先生推荐了日本建筑设计师渡边先生和工程师中岛先生,他们凭借丰富的经验进行建筑维修和加固,帮助实现邬建安对空间、电力等的改造要求; 由于艺术节的经费紧张,孙倩女士在中日两国多方“化缘”,为老屋的改建筹集资金;山区限制了物资供给的范围和速度,施工团队就想办法利用当地的资源,降低时间和经费的成本。

冬天,西伯利亚的寒流与日本海的相遇,让夏日炎热的越后妻有在入冬后,又完全成为冰雪的王国:近6个月的漫长冬季、时常高达四五米的积雪、冰封的日本第一大河信浓川、绵延无尽的白色山峦,这些奇景曾让川端康成魂牵梦萦,却也让老屋的改建更加困难。2017年底,一场豪雪将老屋的一层完全掩埋,渡边先生就修建了雪楼梯,帮助工作团队从二层的窗户进出...

用北川富朗的话来说,大地艺术祭并不是一个“艺术的节日”,在这里,艺术甚至不是主角,而是一种“催化剂”,能够呈现当地的历史和人的生活方式,才是它更重要的价值。邬建安选择在老屋中实施创作,也是出于这样一种考虑。

邬建安认为,把曾经与普通人的生活息息相关的空间变成艺术创作的一部分,这是大地艺术祭的标志之一。室野村的这间老屋里居住过几代人,它记录着他们生活的习惯、行为,见证过他们生命中的一些重要时刻,是个朴素却让人感动的地方。 尽管在这里实施创作项目,要比在成熟的美术馆空间“费劲得多”,但它和作品共同创造的能量和气氛,也是一般美术馆空间无法置换、不能比拟的。

的确,大地艺术祭中许多著名的长期项目,都是利用了当地废弃的民居、小学和工厂,比如有着“行为艺术之母”之誉的阿布拉莫维奇在这里实施的《梦之屋》、詹姆斯·特瑞尔改造创作的可供住宿的《光之馆》、曾代表日本参加威尼斯双年展的旅德日本艺术家盐田千春的《家的记忆》、克里斯蒂安·波尔坦斯基与舞台灯光设计大师让·卡尔曼合作的《最后的教室》、鞍挂纯一和日本大学艺术学部彫刻专业的志愿者们共同创作的《脱皮之家》、绘本艺术家田岛征三创作的《绘本与木之实美术馆》等。

在这些因为人口减少而致废弃的空间中,艺术家或多或少都在触碰一些伤感的主题:荒芜,绝望,人的不在,回忆的失落,静止和消逝的时间......

阿布拉莫维奇的《梦之屋》提供一种异样的体验:住宿者按照艺术家的指令,喝下磁石影响过的水,泡澡,穿上做梦衣,在棺材造型的木质“床”里睡上一晚,第二天,再将这一晚做的梦写下来。在《家的记忆》中,盐田千春用自己标志性的纱线语言,将松之山的一间老屋的内部整个填满,周围村民“不再使用但尚未丢弃的物品”被它们封印在墙壁或空间里。与这件作品相距不远,波尔坦斯基和让·卡尔曼用原东川小学三层楼的校舍创作了《最后的教室》,枯草铺满了昏暗的礼堂,微弱的灯光在黑暗中闪动,风扇在呼呼作响;通往二楼长长的走廊两侧挂满了被涂得漆黑一团的相框,暗弱的灯光下,隐约映出参观者的面庞;巨大的心跳声在曾经的实验室中回荡,灯光如爆破般闪现之后,又是死寂的黑暗空间;学生们的文具和日用品还散落在柜子里,似乎这些年轻的生命上一刻还在这里嬉闹奔跑,如今留下的只有飘忽不定的孤寂。

表达对越后地区萧条的共感,让这些作品获得了一种强烈的“在地性”,它们传递出来的能量不仅在艺术层面,也具有提醒和警示的社会学意义。而在《五百笔之屋》的创作中,邬建安希望换一种方式,不过多讨论已经被反复演绎的“人的不在”,用哀伤的浪漫来刺激人们关注和支援当地,而是试着制造一种“人的相遇”,如同艺术祭让人们从世界各地来到越后妻有,《五百笔之屋》的创作也应该努力以艺术之名,让老屋成为容纳更多人情感和记忆的时空。

从《五百笔》到《五百笔之屋》

《五百笔之屋》是邬建安《五百笔》系列的中最新的一件,也是该系列作品迄今最大规模的一次呈现。2016年初,邬建安开始了一个以《五百笔》为名的全新的艺术实验方向——纸上水墨/彩墨剪纸拼贴,有意思的是,这个系列创作的开端,来源于当年的一次公共项目。

春节期间,邬建安应波士顿美术馆(Museum of Fine Arts, Boston)的邀请,在美术馆举办一场公共讲座和工作坊活动,向观众介绍他艺术创作的观念和方法,这次活动是美术馆当时正在进行的 “三十年的中国当代艺术:卡罗琳和雷内的收藏”(The Carolyn Hsu and René Balcer Collection: Exploring Three Decades of Contemporary Chinese Art)展览的一部分。

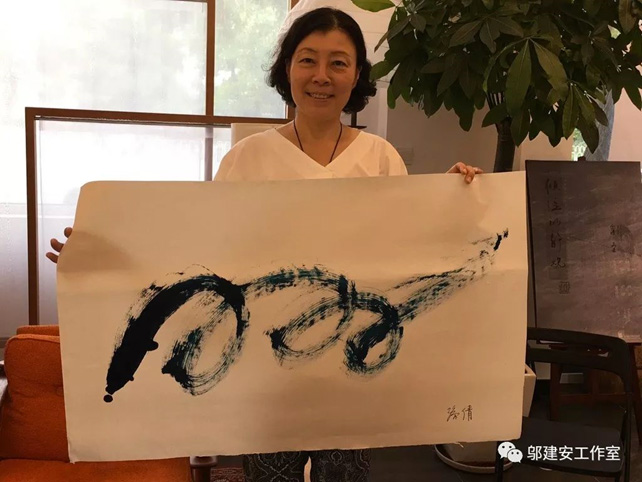

讲座之后,邬建安特别策划了一次互动性的教育活动,他在现场用宣纸和彩墨为每一位观众画简笔肖像,之后请观众把各自的肖像中的笔画一个个剪下来,这些曾经扮演眼睛、鼻子、嘴唇的笔画,就成了独立的、对造型没有意义的剪纸笔画,邬建安再把它们重新拼合、粘贴在一张新的白纸上,形成一个完全抽象的形象,他当时给这个形象取名叫做“曼陀罗”。

在佛教和印度教当中,“曼陀罗”既包含聚集的含义,也有着对平等的宣扬。在邬建安看来,把曾经属于个人肖像的笔划拆接下来,组成一团混沌却又充满包容性的新的图案,对应着“曼陀罗”的这些意旨,也跟今天的社会有着很强的一致性。

很快地,邬建安从“曼陀罗”的原型发展出一系列的《五百笔》作品。他开始邀请身边的人加入进来,一起进行“笔画”的创作,提供给他们各种尺寸的宣纸和各色颜料,之后邬建安继续按照创作“曼陀罗”的方式,沿着这些笔画的边缘将它们剪刻下来,成为一个个单独的“剪纸” 作品,再将它们重新拼贴叠合到全新的宣纸上,形成抽象的剪纸拼贴作品。

巫鸿教授曾经在芝加哥大学北京中心为邬建安策划个展“邬建安:白日梦的图像世界”,展出以《五百笔》系列为主的艺术新作。他认为,《五百笔》直接吸收公众参与创作,聚合一种种跃跃欲试的、充满启发性与生命力的个体状态,以富于感染力的方式传递和引起观者的感知共鸣。

另一方面,《五百笔》系列让水墨和剪纸这两样中国本土文化的标识性“遗产”进行合作与相互解构,将绘画、水墨、剪纸、拼贴相融合,进入了一种新型的“二维艺术”形式创造;可由本土文化传统以及剪纸等民间手工艺中溯源,却又这些概念转化为多样的当代艺术语汇。它们充满了运动力和活力,游走于文字和图像之间,将具象和抽象都融合进了无穷的变化之中。

他/她们都是《五百笔之屋》共同的“作者”

这一次,为了创作《五百笔之屋》,邬建安汇集了中、日两国830多位朋友、家人、学生、助手以及陌生人的笔画。在孙倩女士和艺术节组委会的帮助下,邬建安与瀚和文化、涂思美育、摩拜单车、MAD建筑事务所等机构合作,专门举办了数场笔画收集的工作坊活动。

邬建安为创作者提供了各种型号的毛笔、墨汁和中国画颜料,以及各种尺寸的宣纸,他/她们可以随意选择纸张的尺寸、绘画的工具材料,唯一的要求是:不要写字、不要故意画一个图形,放松身体,卸下意识,随便画。

收集笔画无疑是个令人兴奋的过程,邬建安曾打趣说,他靠着这些笔画可以“算命”,一个人的习惯、尤其是工作方面的习惯能够从自己那这一笔中推算出来,比如这一代的日本青年人,大部分都有点迷茫,不像中国人留下的笔,几乎都能看到要为着某个明确的目标去奋斗。ILOOK杂志出版人洪晃女士在参观《五百笔之屋》的时候则说道,如果请一个研究笔迹的心理学专家来看这件作品,可能故事就更多了。

换句话说,《五百笔之屋》基于一个朴素的假设,就是每个人随意留在宣纸上的笔痕,能够显现出绘制者个人独特的地方。宣纸和水墨这两种材料配合在一起能够生出一种强烈的包容性,同时它们又是极为敏感的,拿笔的人的肢体语言、情绪波动都个人化的因素,能够被清晰地投射出来,水多一分、墨厚一重,产生的效果也相差甚远,看似漫不经心、随意的笔画,却是人精神世界的某种投射,或者说,人格、性格、灵魂的切片,毛笔、宣纸、水墨这样的材料,把它们的细微差别无限地放大了出来。因此,永远不会有完全一模一样的两笔。

在古代印度,“五百罗汉堂”、“八万四千”等都是对众多的形容,因此,邬建安为作品取名《五百笔之屋》,也并不是说正好有500个笔画,而是希望借这种说法,象征作品创作的过程和它的本质特征——正如每个罗汉各自对应一个证悟的方法,‘五百笔’则各自对应着每个人或者说每个特定状态下的人——每一笔都是一幅肖像画。

由于每一个笔画都包含着某个独立的生命个体的生理、审美和本真情绪,当它们从原先的位置上脱离出来,成为一件新的作品中的一部分,它们既有的身份和特征也发生了变化,成为了新的组合关系中的一部分。在这种新的组合关系的作用下,它们有可能显露出与之前完全不同的特质,以一种新的情绪聚合引发观者的某种情感共鸣。

在邬建安看来,把每个人的笔画从它们原先的结构中拆解出来,在一张全新的白纸上将这些笔画拼合到一起,暗示了个体融入新的整体的必然命运。

当将这些剪切下来的笔画组织到一个新的画面当中时,由于每一笔都不能与其他笔画相调和,它们只能以某种相互叠压的关系分享有限的平面空间,形成一种富于张力、充满动感的抽象的整体。邬建安希望以此表达他对于当代社会中个体与整体关系的理解:在整体当中,每一笔既与其他笔纠缠交织在一起,又在一种混沌的、不稳定的关系中努力突出自己的个性,挣得相对其他更显著的位置。

在墙面上,有一些笔画会看起来特别夸张,比如那些乱如麻绳的笔线,或者是一些鲜亮的彩色线条,还有一幅作品里有两道极长的墨线,那是在整幅的八尺生宣上画出来的,在画的过程中,要不停地往毛笔里加水和墨,才能保证一笔可以画的这么长。这有点像在我们今天的社会中,总有一些人是特别耀眼的,而这种耀眼可能需要其他人的衬托才能显现出来。

《五百笔之屋》是试图在两极之间进行“跨越与糅合”的项目:每一个笔画的创作都快速且几乎绝对自由,而要将它们剪下来却需要十足的耐心,精细的功夫;画下每一笔时,创作者很少对者语境(context)投诸考虑,而语境却是《五百笔之屋》的核心——它会让一个中国古代书画系统中的“败笔”,成为最引人瞩目的“明星”;宣纸和水墨是中国古代文人志趣的典型象征,邬建安则用剪纸和镂刻等“民间”的工艺对其进行解构,让两者实现合作;虽然合作的双方都是中国古代文化的标志性遗产,但它们讨论和呈现的问题又可以是当代的、全球性的.....

更重要的是,把完全来自中、日两国笔画聚合在这里,《五百笔之屋》希望做到的“糅合”不仅仅在艺术层面。邬建安觉得,我们和日本这两个国家之间的关系,由于历史以及政治、经济的原因,到今天依然非常复杂,而在某些时刻,或许艺术可以让它简单一把。

“《五百笔之屋》与其说是我的作品,不如说是留下笔画这800多位朋友共同的创作,他/她们的笔就像是一个人的写照或缩影,当数百笔聚集在这幢建筑中的时候,就像是数百个灵魂汇聚在一起。我希望把这件作品看作这些朋友共同完成的一次前所未有的交流,由大家一起提供的能量是超乎想象的。”邬建安如是说。

伴随艺术祭的开放,可能永远没有机会面对面的人,以艺术之名在越后妻有这间100多年的老屋中“相聚”,也将与更多的人在这里相逢。在大地艺术祭的舞台上,创造一种不同于我们一般理解的艺术现场,提出生机勃勃的关于艺术潜在功能的解释,在邬建安看来,这是《五百笔之屋》最重要的意义。

人乃为自然所包容

从1996年北川富朗策划艺术祭开始,越后妻有大地艺术祭走过了21年,业已成为当今世界上规模最大、水准最高、影响力最广泛的国际性户外当代艺术节之一。今年的艺术祭邀请了44个国家和地区共335位艺术家,新增作品378件,这是中国艺术家参展作品最多的一届,徐冰、马岩松、邬建安、张哲溢、向阳等多位中国艺术家的作品分布在组委会规划的“跳跃的斑羚”和“回游的鲑鱼”两条参观线路,让艺术祭成为越来越多艺术爱好者的打卡圣地。

在原奴奈川小学,瀚和文化建立了中国艺术家的创作基地,并策划了艺术祭开幕期间的特别展览。邬建安在这里布置了作品《彩风》。这是一件由300多个不锈钢构件穿组成一件完整的装置艺术作品,延续了他一贯的以中国文化传统和民间象征图式为源进行当代演化的创作路径。这些构件有着姿态各异,有着各自的名字与身份,它们或出自宗教经典和神话传说,或来源于中外人文著作中的概念和形象,或代表历史和当代社会中的著名人物和事件,或指涉某种生命状态与社会行为......这些承载着不同的历史、文化信息和艺术家个体想象的形象如同一个个精灵,在实体和光线共同构筑的空间中穿梭交叠、流转蔓延,观众行走在作品间,随着观看角度和与作品的位置关系的变化,都可能在偶然间对过去的故事形成新的解读与创造。

在三年展开幕式上,北川富朗对今年艺术祭“地球环境时代的艺术”的主题做出了阐释,他希望艺术祭能够帮助大家回归互联网时代疏远了的曾经密切的人际交流,找回看得到自然之美、人文之爱的双眼,第二,提醒人们,关注人类发展过程中面临的生态环境问题,永远记得,“人乃为自然所包容”。

他也强调了其策划艺术祭的目的:“以艺术为桥梁聚拢人气,恢复乡村的活力,用艺术家的眼睛发现当地资源,让老百姓参与其中。”事实上,在20年间,展期和后续的系列活动,制造了许多就业岗位,当地民众的生活得到了实质性的改善,在艺术融入生活的同时,更使得曾经几近荒废而只有六万人口的乡镇萌发了新生。在2015年的三年展上,约51万人来场,创造了约50亿日元的经济效益,带来了就业岗位的增加,交流人口的扩大。

在艺术介入乡土,活化地域方面,越后妻有大地艺术祭成为世界范围内的先进事例,它让艺术和村落,艺术家和当地居民,形成了一种新的互动关系,而这里的一切都成为人与自然,人与人之间和谐共生的纽带。

在这方面,邬建安有很多体会,“美术馆的工作人员也许不会觉得某个展览和自己有什么大的关系,但这里很多村民们却对艺术祭觉得很自豪,他们甚至会把作品当做‘自己的东西’,给予很多爱护,这是一种特别温暖的感觉。”冬天,许多户外的作品在冬天会被大雪掩埋,居住在这里的村民就会跟组委会合作,把作品带回家中保管,天气好了之后再帮助安置回去。

由于组织工作极为繁重,组委会建立了“小蛇队”🐍志愿者团体。志愿者团的成员来自日本乃至全球各地,年龄从小朋友到老爷爷老奶奶,有很多艺术、建筑乃至经济、社会和语言学专业的在校大学生。艺术节组委会每天都会给“小蛇队”召开例会,他们会帮助艺术实施项目,为观众做导览,也会在艺术祭期间每天镇守不同的艺术项目,在服务当地的同时,可以尽可能多地饱览艺术作品。在密集布展的这半个月,邬建安得到了“小蛇队”许多帮助。

“我在越后养成了一个奇怪的习惯,就是每天都要背着一大桶水到处走。因为天气很热,每天需要喝很多水,但是这里交通没有那么便利,周围也没有小卖店什么的,要买东西需要请志愿者帮我叫车,去附近的松代小火车站那里的超市才能买到,布展任务又特别紧张,所以我每天一大早要先去买一大桶水,晚上睡觉前再去买一桶,否则就是生生在那里渴着。买习惯了之后,到东京我看到街上的便利店,第一反映还是赶紧去买一大桶水背着,结果被我媳妇儿嘲笑了,因为在东京,是随处都能买到水的。

刚布展那几天,还不知道去哪里买水的时候,有一个小蛇队的小伙子,是当地的中学生,看我渴的不行,就跑步去帮我打山泉水,满满一小桶。据说那是松之山的一眼名泉,流出来的水又冰又甜,但是小伙子带给我的水,一点都不冰了,可见他顶着大太阳跑了多远。那桶水我喝的可慢了,因为实在不舍得。”

加入到艺术祭服务当中的,还有很多居住在那里、年过花甲的老人,他/她们依然觉得自己还是村里的“年轻人”,用原始的方法在土地上耕作,用四季的美食招待来艺术祭的观众和艺术家们。事实上,当地人对艺术祭的这种认同感并非一天建立,在三年一次的展览以外,北川富朗几乎每天都要不断地与当地人交流,介绍艺术祭的意义,才能够做到用当地人认可的方式推进艺术创作的实施,他始终相信,“艺术品可能没有那么重要,人才是最重要的。”

在大地艺术祭的舞台上,农耕文明、传统习俗、古老的信仰和生活方式与当代的文化交织在一起,创造一种新的“故乡”。作为长期项目,《五百笔之屋》的创作也将继续进行,目前的计划是,把它进一步改建成为可以预定住宿的综合性项目。对于邬建安来说,这件作品是一个象征,它会在越后妻有的大地上不停地生长,就好像艺术祭的实践会继续壮大,开启在大地上更多新旅程。

“我期待有一天类似越后妻有的模式,有可能在我们自己的乡村展开,那将是振奋人心的乡村建设的关键组成部分。我愿意尽自己的力量,为这个进程做力所能及的贡献。”